Введение

Шейная миелопатия — это состояние, связанное с компрессией спинного мозга на шейном уровне позвоночника, что приводит к спастичности, гиперрефлексии, патологическим рефлексам, неуклюжести пальцев/рук и/или нарушению походки.

Спонтанное течение миелопатии характеризуется либо длительными периодами стабильной инвалидности с последующими эпизодами ухудшения состояния, либо линейным прогрессированием. Проявления шейной миелопатии варьируют в соответствии с тяжестью компрессии спинного мозга, а также ее локализацией. Без лечения у пациентов может развиться значительный паралич и потеря функций.[1]

Любое образование, занимающее пространство в шейном отделе позвоночника и способное сжать спинной мозг, может вызвать шейную миелопатию.[2][3] Шейная миелопатия преимущественно возникает из-за давления на переднюю часть спинного мозга с ишемией в результате деформации мозгового ствола передними грыжами дисков, спондилитическими костными шпорами, оссифицированной задней продольной связкой или спинальным стенозом[4]

Клинически значимая анатомия

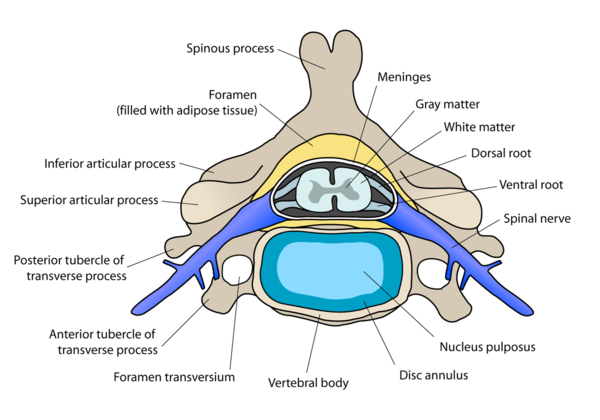

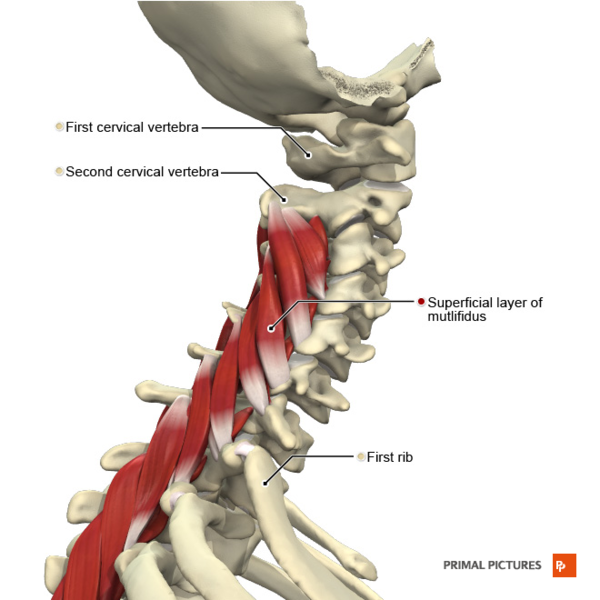

Существует семь шейных позвонков и восемь шейных нервных корешков.[3][5] Спинной мозг является продолжением центральной нервной системы за пределами черепа. Он окружен позвоночным столбом и начинается у foramen magnum.[6] Спинной мозг — это крайне важная часть центральной нервной системы, и даже небольшая травма может привести к серьезной инвалидности.[7]

Сложная система связок служит для стабилизации и защиты шейного отдела позвоночника. Например, лигаментум флавум простирается от передней поверхности головного позвонка до задней поверхности каудального позвонка и соединяется с вентральным аспектом капсул фасеточных суставов. Связка, которая часто задействована в этом состоянии, — это задняя продольная связка. Она расположена внутри позвоночного канала, начинаясь от тела оси, где она является продолжением текторной мембраны, и простирается вдоль задних поверхностей тел позвонков до вставки в крестец.[7]

Эпидемиология

- Шейная спондилотическая миелопатия является самым распространенным заболеванием спинного мозга у лиц старше 55 лет.[5][8][9]

- Радиологические спондилотические изменения увеличиваются с возрастом пациента - 90% лиц старше 70 лет без симптомов имеют какую-либо форму дегенеративных изменений в шейном отделе позвоночника. Шейная миелопатия, вызванная сагиттальным сужением спинального канала и компрессией спинного мозга, присутствует у 90% людей к седьмому десятилетию жизни.[10]

- Поражение происходит у представителей обоих полов в равной степени. Шейный спондилоз обычно начинается раньше у мужчин (50 лет), чем у женщин (60 лет).

- Это приводит к госпитализации с частотой 4,04 на 100 000 человеко-лет.[5][11]

Этиология

Причины шейной миелопатии можно разделить на различные категории:

- Статические факторы: Сужение размера позвоночного канала часто является результатом дегенеративных изменений в анатомии шейного отдела позвоночника (шейный спондилез), таких как дегенерация дисков, спондилез, стеноз, образование остеофитов на уровне фасеточных суставов, сегментарное окостенение задней продольной связки и гипертрофия, кальцификация или окостенение желтой связки. Пациенты с врожденно узким позвоночным каналом (<13 мм) имеют более высокий риск развития симптоматической шейной миелопатии.[1][10][11][12]Хроническая шейная дегенерация является наиболее распространенной причиной прогрессирующего сдавления спинного мозга и корешков. Спондилотические изменения могут привести к стенозу позвоночного канала, латерального кармана и фораминов. Стеноз позвоночного канала может привести к миелопатии, в то время как два последних могут привести к радикулопатии.

- Динамические факторы: Из-за механических аномалий шейного отдела позвоночника или нестабильности.[1]

- Сосудистые и клеточные факторы: Ишемия спинного мозга влияет на олигодендроциты, что приводит к демиелинизации, проявляющей черты хронических дегенеративных расстройств. Также может произойти глутаматергическая токсичность, повреждение клеток и апоптоз.[1]

Считается, что сдавление спинного мозга является комбинацией статического сдавления и периодического динамического сдавления вследствие движения шеи (сгибание/разгибание).

Характеристики и клинические проявления

Шейная миелопатия может вызывать различные признаки и симптомы.

- Шейная спондилотическая миелопатия часто вовлекает сдавление боковых кортикоспинальных трактов, что приводит к (контролю над произвольной скелетной мускулатурой) и спиноцеребеллярных трактов (проприоцепции). Это вызывает классические признаки: широкое основание спастической походки с неуклюжей функцией верхних конечностей.[13]

- Начало заболевания — постепенное, обычно у лиц в возрасте 50-60 лет. Из-за отсутствия боли может пройти несколько лет между началом болезни и первым лечением. Прогрессия происходит ступенчато с функциональным снижением.

- Ранние симптомы этого состояния: онемение, неловкость, болезненные руки, нарушение тонкой моторики.[1]

- Слабость и онемение возникают в неспецифическом/недермотомном паттерне.

- Дополнительные клинические находки могут включать боль и скованность в шее (уменьшение диапазона движений, особенно разгибание), боль в плече и лопатке, парестезии в одной или обеих руках или руках, признаки радикулопатии, знак Бабинского и знак Гоффмана, атаксия и потеря ловкости.[5][14][15]

- Типичные неврологические признаки поражения длинных трактов: усиленные сухожильные рефлексы (наколенник и ахиллов), наличие патологических рефлексов (например, клонус, знак Бабинского и Гоффмана), спастическая квадриплегия, потеря чувствительности и нарушения мочеиспускания и дефекации.[12] Основные маркеры плохого прогноза включают дисфункцию кишечника или мочевого пузыря и общую слабость.[13]

После постановки диагноза полная ремиссия до нормального состояния никогда не происходит, и спонтанная временная ремиссия встречается редко. У 75% пациентов происходят эпизодические ухудшения с неврологической деградацией, у 20% — медленное постоянное прогрессирование, и 5% испытывают быстрое начало и прогрессирование.[1]

Общие симптомы

- Дистальная слабость

- Уменьшение диапазона движений в шейном отделе позвоночника, особенно при разгибании.

- Неуклюжие или слабые руки с затруднением в выполнении тонких движений.

- Боль в плече или руках

- Шаткая или неуклюжая походка

- Увеличение рефлексов в нижних конечностях и в верхних конечностях ниже уровня поражения.

- Онемение и парестезии в одной или обеих руках

- Признаки радикулопатии

Диагностические процедуры

Подробное и тщательное неврологическое обследование плюс МРТ являются текущим стандартом для диагностики наличия шейной миелопатии.

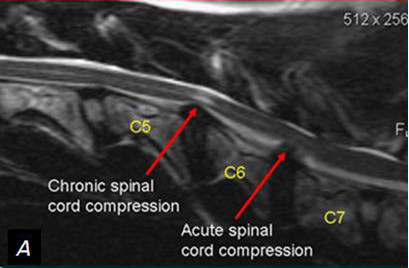

Обычные рентгенограммы сами по себе малоэффективны как начальная диагностическая процедура. Магнитно-резонансная томография (МРТ) считается лучшим методом визуализации для подтверждения наличия стеноза спинномозгового канала, компрессии спинного мозга или миеломаляции, которые связаны с миелопатией шейного отдела позвоночника. МРТ шейного отдела позвоночника также может исключить опухоли спинного мозга.

МРТ наиболее полезна, потому что она отображает уровень компрессии, оказываемой на спинной мозг, и демонстрирует относительно высокие уровни чувствительности и специфичности[5][14]. Уменьшение передне-задней ширины, поперечные свидетельства компрессии спинного мозга, облитерация субарахноидального пространства и изменения сигнальной интенсивности в спинном мозге, обнаруженные на МРТ, считаются наиболее подходящими параметрами для подтверждения миелопатии вызванной компрессией спинного мозга[5]. Более половины пациентов с миелопатией шейного отдела позвоночника проявляют внутримозговую высокую сигнальную интенсивность на Т2-взвешенных изображениях, главным образом в сером веществе спинного мозга[16]. Радиографическая компрессия спинного мозга в шейном отделе и гиперинтенсивные Т2 внутрипаренхиматозные сигнальные аномалии (МРТ) хорошо коррелируют с наличием миелопатических симптомов при физическом осмотре.[14]

Клинический осмотр

Диагноз CSM в первую очередь основывается на клинических признаках, выявленных при физическом осмотре, и подтверждается результатами визуализации.[8] Согласно Cook и др.,[18] отдельные комбинации следующих клинических признаков эффективны для исключения и подтверждения миелопатии шейного отдела позвоночника. Сочетания трех из пяти или четырех из пяти этих тестов позволяют достичь вероятности наличия состояния после теста от 94 до 99%:

- Отклонение походки

- +ve Тест Гофмана

- Перевёрнутый брахиорадиальный рефлекс

- +ve Знак Бабинского

- Возраст 45 лет и старше

Другие часто используемые для диагностики миелопатии клинические тесты включают:[5][8]

- Тест Спурлинга

- Тест тракции

- +ve Клонус/Бабинский/Гофман

- Гиперрефлексия бицепса

- Гиперрефлексия квадрицепса

- Гиперрефлексия ахиллова сухожилия

- Устойчивость боли

- Знак Лермитта

- Тест Ромберга

Несмотря на то, что эти тесты демонстрируют умеренную до значительной надежность среди опытных клиницистов, они показывают низкую чувствительность и не подходят для исключения миелопатии. Один из методов, используемых для повышения диагностической точности клинического тестирования, заключается в объединении тестов в кластеры. Это часто преодолевает присущую слабость отдельных тестов.[5][18]

Меры результативности

- Индекс инвалидности шеи

- Шкала боли и инвалидности шеи

- Оценка Нурика [19]

- Шкала японской ортопедической ассоциации (JOA-Score) [19] [20]

- Шкала миелопатии Купера (CMS) [19]

- Европейская шкала миелопатии (EMS)

Дифференциальная диагностика

- Адгезивный капсулит

- Синдром Броун-Секара

- Синдром запястного канала

- Синдром центрального канала

- Заболевание дисков шейного отдела

- Шейная миофасциальная боль

- Растяжение и напряжение шейного отдела

- Синдром хронической боли

- Диабетическая невропатия

- Рассеянный склероз

- Миофасциальная боль

- Неопластическая плексопатия плечевого сплетения

- Остеопороз

- Травма спинного мозга

- Радиационно-индуцированная плексопатия плечевого сплетения

- Ревматоидный артрит

- Травматическая плексопатия плечевого сплетения

- Опухоли

- Малформация Киари

- Синдром Гийена-Барре

- Сирингомиелия

Медицинское управление

Люди, у которых наблюдаются прогрессирующие неврологические изменения (такие как слабость, онемение или падение) с признаками сильного сжатия спинного мозга или отека спинного мозга, являются кандидатами на операцию. Пациентам с сильной или инвалидизирующей болью также может помочь операция.[21] Когда миелопатия вызвана факторами прогрессивного характера, такими как опухоли спинного мозга, хирургическое лечение также показано[22][23].

Люди, у которых после хирургического вмешательства наблюдаются лучшие результаты, часто обладают следующими характеристиками:

- Симптом электрического ощущения, который распространяется по спине и в конечности

- Молодой возраст

- Короткая продолжительность симптомов

- Одно, а не несколько участков вовлечения

- Большие доступные области для спинного мозга

Основная цель операции при шейной миелопатии — декомпрессия спинного мозга. Хирургические техники включают многоуровневые дискэктомии или корпэктомии с инструментированной фузией или без нее, ламинэктомию с инструментированной фузией или без нее или ламинопластику[1]. Оперативная декомпрессия обычно рассматривается, если симптомы влияют на повседневную жизнь, но раннее хирургическое вмешательство считается более эффективным. Поэтому раннее выявление может быть ключом к минимизации послеоперационной дегенерации[16].

Итоговые результаты операции варьируются. Как правило, одна треть пациентов улучшается, одна треть остается в том же состоянии, и одна треть продолжает ухудшаться со временем, относительно их симптомов до операции[9][21]

Sure, here is the text translated into Russian, retaining the original HTML format:Управление физиотерапией

Пациенты могут лечиться консервативно. Kadaňka et al. не нашли различий в долгосрочных результатах (через 2 года после вмешательства) между пациентами, получившими консервативное или хирургическое лечение. [9] Даже через 10 лет различий между хирургической и консервативной группами не обнаружено[24]. Fouyas et al также подтвердили эти выводы. [25] Единственный прогностический фактор, по которому операция может быть рекомендована, это циркулярная компрессия спинного мозга, видимая на аксиальной МРТ.[26]

Rhee JM et al. описал миелопатию как обычно прогрессирующее заболевание и отметил, что мало доказательств того, что консервативное лечение прекращает или обращает вспять его прогрессию. Поэтому они рекомендуют обычно не назначать неоперативное лечение как основной метод у пациентов с умеренной до тяжелой миелопатией.[27]

Цели физиотерапевтического лечения: [1]

- обезболивание

- улучшение функций

- предотвращение ухудшения неврологических функций

- обратное развитие или улучшение неврологических дефицитов

Шейная миелопатия может лечиться симптоматически. Возможные терапии включают:

Шейная тракция и манипуляции грудного отдела позвоночника

Это полезно для уменьшения болевых показателей и уровня инвалидности у пациентов с легкой шейной миелопатией. Другие признаки и симптомы, такие как слабость, головная боль, головокружение и гипестезия, также могут быть позитивно затронуты[28]. Шейная тракция может сочетаться с другими методами лечения, такими как электролечение и упражнения. Joghataei et al. сообщили о значительном увеличении силы хвата после 10 недель этого комбинированного лечения[29]

Методы мануальной терапии

Методы мануальной терапии используются для уменьшения болей в шее с естественными апофизальными скольжениями и устойчивыми естественными апофизальными скольжениями для шейного разгибания и вращения[21] Манипуляции и мобилизации могут быть эффективны, когда они сочетаются с упражнением. Когда вы используете их без упражнений, имеются только слабые доказательства, что это может быть эффективно[30][31]

Упражнения

Эффекты физиотерапии упражнений на шейную миелопатию не изучались, но имеется доказательства для упражнений, направленных на механическую боль в шее. Например: Упражнения на подвижность и проприоцепцию, аэробные упражнения, растяжка, упражнения на укрепление, активные упражнения на диапазон движений, домашние тренировочные программы[25] [21]

Упражнения на стабилизацию шеи

Когда происходит передне-задняя нестабильность позвоночных тел дегенеративного характера, стабилизация позвоночных сегментов шейного отдела может выполняться с использованием устройства контроля давления (PBU),[21].

Динамические упражнения для верхних и нижних конечностей

Упражнения, такие как сгибание и разгибание с использованием PBU на шее.[21]

Проприоцептивная нервно-мышечная стимуляция

PNF упражнения для верхних и нижних конечностей.[21] Обратитесь к этой странице Методы лечения неврологии для более подробной информации.

Улучшение осанки

Практикуйте хорошую осанку, особенно если вы проводите часы, сидя за компьютером, разговаривая по телефону или читая книгу. Держите голову и шею прямо[32].

Программы тренировки моторики

Они могут улучшить функции рук и кистей на функциональном уровне и/или уровне активности у пациентов с повреждением шейного отдела спинного мозга[33]

Тренировка равновесия

Стояние на одной ноге с открытыми глазами и переход к закрытым глазам; стояние на стабильной платформе и переход на нестабильную платформу с помощью балансировочной доски.[21] Для более подробной информации перейдите на эту страницуТренировка равновесия.

Упражнения для стабилизации корпуса

В хирургических случаях физиотерапевт играет важную роль как до, так и после операции. В дооперационном этапе физиотерапевт должен полностью ознакомиться с историей пациента и их повседневной деятельностью, к которой они стремятся вернуться. Физиотерапевт проинформирует пациента о программе лечения и ожиданиях после операции. Существуют различные тесты, чтобы получить полное представление о исходном послеоперационном статусе пациента, такие как толерантность к ходьбе, Шкала боли в шее и инвалидности, Шкала инвалидности при болях в шее и функция легких. Nomura et. al обнаружили, что максимальная вентиляция значительно увеличивается после операции[34]

Пациенту даются упражнения для улучшения подвижности и проприоцепции. Пациент начинает с упражнений на стабилизацию без внешней поддержки, а затем переходит к более активным упражнениям на мобилизацию. В течение дня пациенту рекомендуется выполнять обычные АДЖ. Интенсивность упражнений увеличивается на следующий день и прогрессирует до стоячих и ходячих упражнений. При типичном прогрессе реабилитации пациент может вернуться домой после девятого дня. Физиотерапия продолжается в домашних условиях с активными упражнениями, и способность пациента выполнять свои обычные АДЖ контролируется, при этом интенсивность упражнений увеличивается по мере необходимости.[21]

Если нет завершения реабилитации, нет рекомендованных ограничений на обычные АДЖ для пациента. Обучение осанке является важным аспектом[35][36]

Hope this helps!Презентации

| Шейный артрит, шейная спондилотическая миелопатия Эта презентация была создана доктором Пабло Пазмино. Шейный артрит, шейная спондилотическая миелопатия/ Просмотр презентации |

Клинические случаи

- 57-летний мужчина с диагнозом шейная миелопатия

- Шейная спондилотическая миелопатия у пациента, жалующегося на боль в пояснице

- Шейная миелопатия, проявляющаяся как слабость в верхних конечностях

- Шейная миелопатия у пациента, направленного с симптомами в нижних конечностях

Клиническая основа

Шейная миелопатия является результатом компрессии спинного мозга в шейном отделе позвоночника и является распространенным расстройством у лиц старше 55 лет. Компрессия в миелопатии в основном связана с давлением на передний отдел спинного мозга с ишемией и с деформацией мозга передними грыжами дисков, спондилитическими шипами или оссифицированной задней продольной связкой. Ранние симптомы этого состояния включают "онемелые, неуклюжие, болезненные руки" и нарушение мелкой моторики. Диагноз шейной миелопатии ставится прежде всего на основе клинических признаков, обнаруженных при физическом осмотре, и подтверждается данными визуализации о шейном спондилезе с компрессией спинного мозга. Как только диагностировано это расстройство, полное восстановление нормальной функции никогда не происходит, а спонтанное восстановление встречается редко. Упражнения и техники, которые могут помочь облегчить симптомы шейной миелопатии, включают шейный вытяг, методики мануальной терапии, проприоцептивную нервно-мышечную фасилитацию, упражнения на стабилизацию шеи и динамические упражнения для верхних и нижних конечностей.

Ссылки

- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Boos N и Aebi M (Editors). Спинальные нарушения: Основы диагностики и лечения. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2008.

- ↑ Richard K. Root Клинические инфекционные заболевания: Практический подход, 1999

- ↑ 3.0 3.1 Kong LD, Meng LC, Wang LF, Shen Y, Wang P и Shang ZK. Оценка консервативного лечения и времени хирургического вмешательства для лёгких форм цервикальной спондилотической миелопатии. Exp Ther Med. 2013 Sep;6(3):852-856.

- ↑ Dai L, Ni B, Yuan W и Jia L. Радикулопатия после ламинэктомии при цервикальной компрессионной миелопатии. J Bone Joint Surg Br. 1998 Sep;80(5):846-9.

- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Cook C, Brown C, Isaacs R, Roman M, Davis S, Richardson W. Кластерные клинические находки для диагностики миелопатии шейного отдела позвоночника. Journal of Manual & Manipulative Therapy. 2010 Dec 1;18(4):175-80.

- ↑Крамер ГД и Дарби СА. Основная и клиническая анатомия позвоночника, спинного мозга и АНС. 2-е издание. Элсевир 2008.

- ↑ 7.0 7.1 Селзер МЕ и Добкин БХ. Повреждение спинного мозга (American Academy of Neurology Quality of Life Series). Демо Медикал Паблишинг (Нью-Йорк). 2008

- ↑ 8.0 8.1 8.2 Амента ПС, Гобриал ГМ, Крешпан К, Нгуен П, Али М, Харроп Дж.С. Цервикальная спондилотическая миелопатия у молодых взрослых: обзор литературы и клинические диагностические критерии в необычной демографической группе. Клиническая неврология и нейрохирургия. 2014 Май 1;120:68-72.

- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 Каданька З, Беднарик Дж, Воханька С, Влах О, Стейскал Л, Халупка Р, Филипоповичова Д, Шурелова Д, Адамова Б, Новотный О, Немец М. Консервативное лечение против хирургии при спондилотической цервикальной миелопатии: перспективное рандомизированное исследование. Европейский спинальный журнал. 2000 Дек;9(6):538-44.

- ↑ 10.0 10.1 Кук С, Роман М, Стюарт КМ, Лейт ЛГ, Айзекс Р. Надежность и диагностическая точность клинических специальных тестов на миелопатию у пациентов с цервикальной дисфункцией. Журнал ортопедической и спортивной физической терапии. 2009 Мар;39(3):172-8.

- ↑ 11.0 11.1 Коакутсу Т, Накадзо Дж, Мородзуми Н, Хошикава Т, Огава С, Ишии Й. Цервикальная миелопатия из-за дегенеративного спондилолистеза. У

- ↑ 12.0 12.1 Yonenobu K. Цервикальная радикулопатия и миелопатия: когда и что может хирургия внести в лечение?. Европейский журнал позвоночника. 2000 Фев;9(1):1-7.

- ↑ 13.0 13.1 Donnally III CJ, Hanna A, Odom CK. Цервикальная миелопатия. StatPearls [Интернет]. 2021 Мар 6.

- ↑ 14.0 14.1 14.2 Harrop JS, Naroji S, Maltenfort M, Anderson DG, Albert T, Ratliff JK, Ponnappan RK, Rihn JA, Smith HE, Hilibrand A, Sharan AD. Цервикальная миелопатия: клиническая и радиографическая оценка и корреляция с цервикальной спондилотической миелопатией. Позвоночник. 2010 Мар 15;35(6):620-4.

- ↑ Park SJ, Kim SB, Kim MK, Lee SH, Oh IH. Клинические особенности и хирургические результаты цервикальной миелопатии, вызванной мягкой грыжей диска. Корейский журнал позвоночника. 2013 Сен;10(3):138.

- ↑ 16.0 16.1 Sato T, Horikoshi T, Watanabe A, Uchida M, Ishigame K, Araki T, Kinouchi H. Оценка цервикальной миелопатии с использованием видимого коэффициента диффузии, измеренного методом взвешенной диффузии. Американский журнал нейрорадиологии. 2012 Фев 1;33(2):388-92.0

- ↑Stanford Imaging Пациенты с миелопатией. Доступно по ссылке https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=mJVEtq5GsJk

- ↑ 18.0 18.1 Cook C, Brown C, Isaacs R, Roman M, Davis S, Richardson W. Совокупность клинических данных для диагностики миелопатии шейного отдела позвоночника. Journal of Manual & Manipulative Therapy. 2010 Дек 1;18(4):175-80.

- ↑ 19.0 19.1 19.2 Vitzthum HE, Dalitz K. Анализ пяти специфических оценок для спондилогенной миелопатии шейного отдела позвоночника. European Spine Journal. 2007 Дек;16(12):2096-103.

- ↑ Tanaka N, Konno SI, Takeshita K, Fukui M, Takahashi K, Chiba K, Miyamoto M, Matsumoto M, Kasai Y, Kanamori M, Matsunaga S. Измерение результатов у пациентов с миелопатией шейного отдела: Японский ортопедический ассоциационный вопросник для оценки миелопатии шейного отдела (JOACMEQ): средний балл здоровых волонтеров. Journal of Orthopaedic Science. 2014 Янв 1;19(1):33-48.

- ↑ 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 Almeida GP, Carneiro KK, Marques AP. Мануальная терапия и терапевтическая гимнастика у пациентов с симптоматической шейной спондилотической миелопатией: отчет о случае.

- ↑ Leonardi M, Boos N. Дегенеративные заболевания шейного отдела позвоночника. В книге "Spinal Disorders" 2008 (стр. 429-479). Springer, Berlin, Heidelberg.

- ↑ Law Jr MD, Bernhardt M, White 3rd AA. Цервикальная спондилотическая миелопатия: обзор показаний для хирургического вмешательства и процесса принятия решений. The Yale journal of biology and medicine. 1993 May;66(3):165.

- ↑ Kadaňka Z, Bednařík J, Novotný O, Urbánek I, Dušek L. Цервикальная спондилотическая миелопатия: консервативное лечение против хирургического спустя 10 лет. European Spine Journal. 2011 Sep;20(9):1533-8.

- ↑ 25.0 25.1 Fouyas IP, Statham PF, Sandercock PA. Обзор Cochrane о роли хирургического вмешательства в цервикальной спондилотической радикуломиелопатии. Spine. 2002 Apr 1;27(7):736-47.

- ↑ Shimomura T, Sumi M, Nishida K, Maeno K, Tadokoro K, Miyamoto H, Kurosaka M, Doita M. Прогностические факторы ухудшения состояния пациентов с цервикальной спондилотической миелопатией после нехирургического лечения. Spine. 2007 Oct 15;32(22):2474-9.

- ↑ Rhee JM, Shamji MF, Erwin WM, Bransford RJ, Yoon ST, Smith JS, Kim HJ, Ely CG, Dettori JR, Patel AA, Kalsi-Ryan S. Неоперативное лечение цервикальной миелопатии: систематический обзор. Spine. 2013 Oct 15;38(22S):S55-67.

- ↑ Browder DA, Erhard RE, Piva SR. Прерывистая тракция шейного отдела и манипуляции с грудным отделом для лечения легкой компрессионной миелопатии, связанной с грыжей шейного диска: серия случаев. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2004 Nov;34(11):701-12.

- ↑ Joghataei MT, Arab AM, Khaksar H. Влияние шейной тракции в сочетании с традиционной терапией на силу захвата у пациентов с шейной радикулопатией. Clinical rehabilitation. 2004 Dec;18(8):879-87.

- ↑ Binder, Allan I. "Цервикальный спондилез и боль в шее." BMJ: British Medical Journal 334.7592 (2007): 527-531.

- ↑ Kay TM, Gross A, Goldsmith C, Santaguida PL, Hoving J, Brontfort G, et al, Cervical Overview Group. Упражнения для механических нарушений шеи. Cochrane Database Syst Rev 2005

- ↑ El Camino Health, Цервикальная Миелопатия. Доступно по ссылке: https://www.elcaminohealth.org/services/spine-care/conditions-treatments/cervical-myelopathyПоследний доступ: 6 сентября 2021

- ↑ Spooren AI, Janssen-Potten YJ, Kerckhofs E, Seelen HA. Результаты программ двигательной подготовки для функционирования рук и кистей у пациентов с травмой шейного отдела спинного мозга в соответствии с различными уровнями ICF: систематический обзор. Journal of rehabilitation medicine. 2009 Jun 5;41(7):497-505.

- ↑ Nomura T, Tani T, Kitaoka K, Enoki H, Ishida K. Субклиническое нарушение вентиляционной функции при цервикальной спондилотической миелопатии. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2004 Jul 1;85(7):1210-1.

- ↑ G. Aufdemkampe, J.B. Den Dekker, I. Van Ham, B.C.M. Smits-Engelsman, P. Vaes. Jaarboek fysiotherapie-kinesitherapie 2000. Bohn Stafleu Van Loghum, 275 стр.

- ↑ Ogawa Y, Chiba K, Matsumoto M, Nakamura M, Takaishi H, Toyama Y. Постоперационные факторы, влияющие на неврологическое восстановление после хирургического вмешательства при цервикальной спондилотической миелопатии. Journal of Neurosurgery: Spine. 2006 Dec 1;5(6):483-7.