Введение

Электродиагностическое тестирование является основным методом исследования для пациентов с подозрением на миопатию.

- Оно включает в себя исследования нервной проводимости (NCS) и электромиографию (EMG).

- Электродиагностические исследования рассматриваются как продолжение физического осмотра и наиболее полезны при обследовании пациента с подозрением на миопатию[1]

- Менее часто используемые электродиагностические тесты включают: соматосенсорные вызванные потенциалы (SEP); одиночное волокно EMG (SFEMG); повторяющаяся стимуляция.[2]

Электродиагностическое тестирование часто используется для оценки состояний, таких как:

- Периферическая нейропатия

- Ущемляющая нейропатия (включая синдром запястного канала, ульнарная нейропатия на уровне локтя, перонеальная (или малоберцовая) нейропатия в области головки малоберцовой кости, синдром предплюсневого канала),

- Плексопатия

- Радикулопатия

- Спинальный стеноз

- Расстройства нервно-мышечного соединения (миастения гравис, синдром Ламберта–Итона),

- Миопатии, расстройства клеток переднего рога.. [2]

В практической физиотерапии электродиагностику может выполнять клинический специалист по электрофизиологии.

Электромиография

Электромиография (EMG) включает в себя оценку и запись мышечной активности. Электрическая активность регистрируется и преобразуется в визуальную или аудиторную информацию с помощью электромиографа. Электромиограф обнаруживает электрический потенциал, генерируемый мышцей, и производит запись мышечной активности, называемую электромиограммой.

ЭМГ используется для идентификации нервно-мышечных заболеваний и расстройств моторного контроля. Обычно ЭМГ проводится вместе с исследованием нервной проводимости. Электрическую активность мышцы можно измерить с помощью поверхностного электрода (поверхностная ЭМГ) для большой области мышцы и игольчатая ЭМГ для меньшей мышцы.

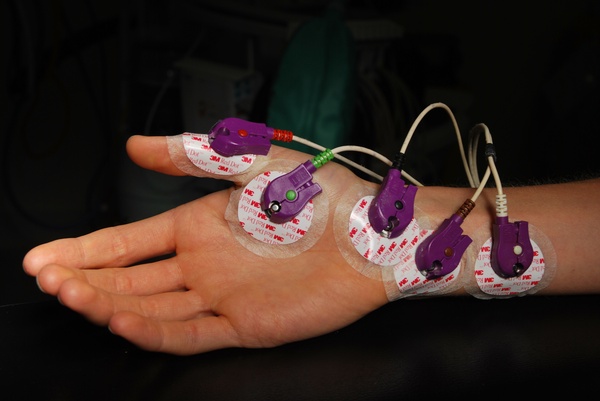

Поверхностная ЭМГ, хотя и дает хорошее представление о том, какие группы мышц активны, например тремор или дистония, она предоставляет мало информации о тонкой структуре этих мышц.[3] Она предусматривает размещение электродов на коже над конкретной мышцей для определения электрической активности этой мышцы.

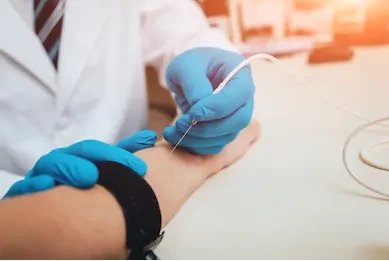

Игольчатая ЭМГ включает вставку игольчатого электрода в мышцу, запись и усиление электрических сигналов, генерируемых мышечными волокнами в состоянии покоя или сокращения, а также интерпретацию сигналов для определения функции мышечных волокон и моторных единиц.[4]

Мышцы обычно тестируются в состоянии покоя и при минимальном мышечном сокращении.[2] Необходимо, чтобы пациент был проинформирован о том, чего ожидать перед проведением теста. Тест должен быть прекращен, если пациент испытывает дискомфорт или просит остановиться.

Ограничения

- Жировая ткань может повлиять на записи поверхностной ЭМГ.

- Поверхностная ЭМГ может измерять только поверхностные мышцы.

- Игольчатая ЭМГ требует добровольной активации мышц, поэтому может быть менее эффективной у пациентов, не реагирующих/не сотрудничающих, парализованных пациентов, детей и младенцев.

Исследование проведения по нервам

Исследование проведения по нервам, также известное как тест скорости проведения по нервам, используется для измерения скорости электрической активности нерва. Исследования проведения по нервам могут тестировать сенсорные или моторные нервные волокна и определять как скорость проведения, так и амплитуду электрического сигнала, вызванного после стимуляции нерва.[6] Потенциал действия сенсорных нервов (SNAP) предоставляет информацию о сенсорном нервном аксоне и его пути от дистальных рецепторов в коже до дорсальных корешковых ганглиев, в то время как составной потенциал действия мышцы (CMAP) является оценкой моторных нервных волокон от их источников в клетках переднего рога до их окончания вдоль мышечных волокон.[7]

Исследования моторного проведения

Для определения скорости моторного проведения нерва, нерв стимулируется, и реакция его целевых мышц регистрируется. Активный электрод размещается над телом мышцы. Референтный электрод размещается дистально (желательно над немышечным участком). Земляной электрод обычно помещается между активным электродом и стимулятором. Нерв стимулируется рядом с активным электродом, затем в более проксимальном месте.[2] CMAP, генерируемый мышцей, регистрируется после стимуляции моторного нерва.

Терминальная латентность — это термин для обозначения времени или задержки до начала деполяризации мышцы. Это значение включает как время, необходимое нерву для проведения от точки стимуляции до области моторной концевой пластинки, так и время для активации передачи в нервно-мышечном соединении.[6] После того как записана терминальная латентность, скорость моторного проведения может быть определена путем стимуляции другого, более проксимального участка вдоль моторного нерва. Для расчета скорости моторного проведения нерва необходимо знать расстояние между двумя точками стимуляции и разницу в терминальных латентностях, зарегистрированных с более дистальных и более проксимальных участков. Деление расстояния на время дает скорость проведения нерва по сегменту между стимулами.[6] Моторные исследования ортодромные (измеряются от проксимального к дистальному).

Исследования сенсорного проведения

Для определения скорости сенсорного проведения нерва, нерв электрически стимулируется, и реакция нерва снимается в другом месте. Сенсорные исследования могут быть ортодромными или антиидромными.

Ортодромная стимуляция происходит, если сенсорный нерв стимулируется проксимально и регистрируется дистально. Антидромная стимуляция происходит, если сенсорный нерв стимулируется дистально и регистрируется проксимально.

Соматосенсорные вызванные потенциалы

Соматосенсорные вызванные потенциалы (SEPs) оценивают функцию соматосенсорных путей путем стимуляции сенсорных нервов. SEPs могут регистрироваться при стимуляции смешанных или чисто сенсорных нервов в верхних и нижних конечностях, в дерматомных участках кожи и от некоторых черепных нервов с сенсорной функцией.[9]

Электромиография одиночных волокон

Электромиография одиночных волокон (SFEMG) — это высокоселективный диагностический тест, включающий оценку потенциалов действия одиночных мышечных волокон (MFAPs). Электромиография одиночных волокон (SFEMG) является наиболее чувствительным электрофизиологическим тестом для миастении гравис и других патологий нервно-мышечного соединения. Это также полезно для оценки морфологии моторных единиц в некоторых нервно-мышечных заболеваниях.[10]

Повторная стимуляция нерва

Повторная стимуляция нерва (RNS) включает в себя повторную транс-кожную электрическую стимуляцию всех моторных волокон в периферическом нерве, которая вызывает последовательные импульсы.[11] Повторная стимуляция нерва используется для диагностики миастении гравис и других расстройств нервно-мышечного соединения (NMJ).

Электродиагностика у пожилых людей

Старение характеризуется снижением физиологических функций и может сопровождаться изменениями, такими как снижение повседневной активности, функции мышц, включая постуральный контроль и активацию мышц и т. д. Эти изменения могут повлиять на функциональные способности пожилых людей и их независимую жизнь. Электромиография (EMG) является одним из электродиагностических инструментов, который может предоставить информацию об изменениях в нервно-мышечной адаптации, связанных с возрастом, и помочь выявить факторы, которые могут способствовать риску падения у пожилых людей.[12] Пожалуйста, обратитесь к этой статье, чтобы узнать больше о нервно-мышечных адаптациях, связанных с возрастом, которые оцениваются при помощи ЭМГ.

Ссылки

- ↑ Paganoni S, Amato A. Электродиагностическая оценка миопатий. Клиники физической медицины и реабилитации. 1 февраля 2013 г.; 24(1):193-207. Доступно по ссылке:https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/viewarticle/115846 (последний доступ 7.11.2020)

- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Weiss L, Weiss J, Pobre T. Oxford American handbook of physical medicine & rehabilitation. Oxford University Press, USA; 15 марта 2010 г.

- ↑ Whittaker RG. Основы электромиографии. Практическая неврология. 1 июня 2012 г.; 12(3):187-94.

- ↑ Rubin DI. Игольчатая электромиография: основные концепции и паттерны аномалий. Клиники неврологии. 1 мая 2012 г.; 30(2):429-56.

- ↑ Dr. Simon Freilich. Исследование нервной проводимости и демонстрация ЭМГ. Доступно по ссылке: https://youtu.be/1vQIEXUZ30k

- ↑ 6.0 6.1 6.2 Reeves A, Swenson R. Расстройства нервной системы. Онлайн: Медицинская школа Дартмута; 2008.

- ↑ Tavee J. Исследования нервной проводимости: основные концепции. В справочнике по клинической неврологии 1 января 2019 г. (Том 160, стр. 217-224). Elsevier.

- ↑ Mohammad Sadique. Неврология#2 Исследования скорости нервной проводимости (NVC). Доступно по ссылке: https://youtu.be/3FW1ZcGMW8I

- ↑ Waldman SD. Обзор боли. Elsevier Health Sciences; 23 февраля 2009 г.

- ↑ Lagueny A. Однофибровая электромиография. Revue medicale de Liege. 2004;59:141.

- ↑ Gooch CL, Ashizawa T. Болезни нервно-мышечного соединения. Neurology Secrets E-Book. 30 апреля 2010 г.:83.

- ↑ Cardozo AC, Gonçalves M, Hallal CZ, Marques NR. Возрастные нервно-мышечные изменения, оцененные с помощью ЭМГ. Электродиагностика в новых рубежах клинических исследований. Хорватия: InTech. 22 мая 2013 г.:113-29.