Введение

Остеолиз дистального конца ключицы (DCO) — это редкое заболевание, которое чаще встречается у спортсменов и лиц, занимающихся бодибилдингом, особенно у тех, кто часто выполняет движения над головой. Также известно как "плечо тяжелоатлета".[1] DCO классифицируется как возникшее в результате либо травматических, либо нетравматических воздействий. DCO возникает в результате повторяющихся чрезмерных нагрузок на акромиально-ключичный сустав, обычно через горизонтальное приведение, приведение, внутреннюю ротацию и переднее/боковое сгибание плеча, таких как жим лежа или подъем над головой, и вызывает боль в акромиально-ключичном (AC) суставе. Любой пациент с болям в AC суставе или верхней плечевой боли должен быть обследован на предмет остеолиза дистального конца ключицы.[2]

Анатомия

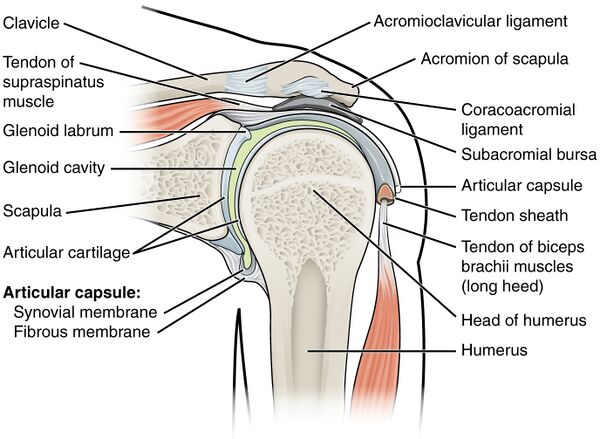

Акромиально-ключичный (AC) сустав является диартродиальным по природе. Проксимальная часть ключицы контактирует с грудиной в стерноклавикулярном (SC) суставе, а дистальная часть ключицы соединяется с акромионом, образуя акромиально-ключичный (AC) сустав. Между дистальной частью ключицы и акромионом находится мениск из фиброзного хряща.[1] Статическая стабильность AC сустава обеспечивается капсулой AC сустава (AC связками) и коракоклавикулярными связками; динамическая стабильность достигается благодаря мышцам дельтовидной мышцы и трапецевидной мышцы.[2]

Причины

Наиболее распространенной причиной DCO являются провокационные действия, такие как жим лежа, подъем над головой и виды спорта с движениями над головой, такие как волейбол, баскетбол, теннис и плавание.[2]

Эти движения вызывают частые нагрузки на растяжение и сжатие AC сустава, что приводит к повторяющимся микро-травмам, которые являются причиной DCO. Эта повторяющаяся нагрузка вызывает микро-травмы субхондральной кости дистальной головки ключицы, что приводит к изменениям в виде субхондральных кист, разрушению суставного хряща и метапластическому образованию кости с повышенной активностью остеокластов.[1]

Дополнительной причиной DCO может быть инвазия синовиальной ткани в субхондральную кость, приводящая к остеолизу. Однако этот механизм является спорным.[1]

Эпидемиология

Остеолиз дистального конца ключицы почти исключительно диагностируют у молодых спортсменов и штангистов, особенно у тех, кто занимается повторяющимися жимами или действиями над головой. Однако нет ограничения по возрасту, в котором DCO может возникнуть физиологически. Исторически DCO считался заболеванием исключительно молодых мужчин-штангистов и спортсменов, но теперь известно, что оно также встречается у женщин, занимающихся аналогичными провокационными действиями.

Признаки и симптомы

Пациенты жалуются на смутные боли в переднем поясе верхних конечностей без ощущения подвывиха. У них может быть чувствительность в области AC сустава и боль по боковой поверхности ключицы. Часто пациенты не могут вспомнить изолированное травматическое событие. Боль может иррадиировать в область трапециевидной или дельтовидной мышцы и уменьшается при снижении активности и времени отдыха от вызывающего действия.[1]

Пациенты с DCO жалуются на постепенное возникновение тупой ноющей боли, которая может быть односторонней или двусторонней над дистальной частью ключицы и AC суставом. Локализованный дискомфорт и опухоль боковой части ключицы.

Клинические находки

Боль при пальпации в области AC сустава. Сила обычно сохраняются, но может наблюдаться незначительное торможение боли при тестировании. Диапазон движений также обычно полный и безболезненный, за исключением экстремальных положений отведения плеча и внутренней ротации. Нагрузка на AC сустав при выполнении тестов Хокинса и Шарфа вызывала боль. Проведение экзамена шейного отдела позвоночника и неврологического осмотра помогает исключить отраженную боль.

Дифференциальный диагноз

Мышечно-скелетные

- Артрит AC сустава

- субакромиальный бурсит

- разрывы верхнего отдела суставной губы (SLAP)

Не мышечно-скелетные

- Гиперпаратиреоз

- Подагра

- Склеродермия

- Ревматоидный артрит

- Системная миелома

- Инфекция

- Болезнь Горхама

- Отраженная боль из области шейного отдела

Обследования

Рентген: обычная рентгенография акромиально-ключичного сустава обычно достаточна для оценки остеолиза дистального отдела ключицы. Изображения указывают на наличие микрокистов, утрату деталей субхондральной кости и остеолиз дистального отдела ключицы. Ранние, легкие или неопределенные результаты рентгена требуют рассмотрения других методов визуализации, таких как МРТ, костное сканирование или ультразвук. Диагностический ультразвук костно-мышечной системы является одним из новых методов диагностики остеолиза дистального отдела ключицы. УЗИ может проводиться обученным специалистом и может быть более чувствительным, чем обычная рентгенография. Обнаружения при МРТ включают кортикальную неровность, периартикулярные эрозии, расширение суставной щели, отек мягких тканей и наличие отека.[4]

Управление

Управление остеолизом дистального отдела ключицы включает физиотерапию, модификацию активности и прием пероральных анальгетиков. Иссечение акромиально-ключичного сустава.

Образование пациента

Как и при других травмах от перенапряжения, обучение пациента ограничению провоцирующих маневров, таких как повторяющиеся нагрузки и тяга акромиально-ключичного сустава, может предотвратить ухудшение состояния остеолиза дистального отдела ключицы.

Это позволяет консультировать данных пациентов и определять их цели и варианты лечения.[5]

Консервативное управление

Изменение активности и использование нестероидных противовоспалительных препаратов являются первыми методами управления остеолизом дистального отдела ключицы. Изменение движения жима на скамье широко рекомендуется.[4]

Физиотерапия

Хотя на сегодняшний день нет исследований или заявлений о позиции, рекомендующих специфическую программу физической терапии для остеолиза дистального отдела ключицы, для пациентов с дополнительными заболеваниями плечевого сустава стандартными рекомендациями остаются восстановление гибкости и силы ротаторной манжеты. [6] Это включало терапию мягких тканей (STT), мануальную терапию позвоночника (SMT) и реабилитационные упражнения.[4]

- Терапия мягких тканей (STT) - Терапия мягких тканей фокусируется на малой грудной мышце, малой и большой круглых мышцах, надостной, подостной, подлопаточной, малой и большой ромбовидной мышцах, широчайшей мышце спины, трапециевидной мышцы и мышце, поднимающей лопатку.[4]

- Мануальная терапия позвоночника (SMT) - ограниченные сегменты шейного и грудного отдела позвоночника и упражнения на растяжение малой грудной мышцы.[4]

- Реабилитационные упражнения - Цель этих упражнений заключается в улучшении кинезиологии лопатки и в конечном итоге в увеличении диапазона движений в плечевом суставе. Реабилитационные упражнения могут быть классифицированы на три этапа, как описано: Презентация случая 24-летней хоккеистки, которая перенесла травму, была диагностирована с повреждением акромиально-ключичного сустава II типа. Она обратилась через 5 месяцев с остаточной болью и ограничениями в диапазонах движений (ROM). Радиографические снимки подтверждают остеолиз дистального отдела ключицы.[4]

Хирургическое лечение

Хирургическое управление может быть очень эффективным для тех, кто не отвечает на консервативное лечение или для спортсменов, которые не могут изменить специфические спортивные задачи и активности. Основным методом хирургического вмешательства является резекция дистального отдела ключицы с удалением не более чем 8 мм, чтобы избежать ятрогенной нестабильности акромиально-ключичного сустава. Это выполняется с использованием открытой или артроскопической техники.[6]

- Открытая резекция дистального отдела ключицы: Открытая процедура предоставляет хирургу прямую визуализацию и возможность адаптировать границу резекции с более широким диапазоном видения. Кроме того, у многих пациентов имеется большой верхний остеофит, который легче удалить, используя открытый доступ. Время восстановления после открытого подхода составляет от 5 до 12 недель. Против открытой техники выступает тот факт, что она нарушает фасцию, покрывающую дельтовидную и трапециевидную мышцы.[6]

- Артроскопическая резекция дистального отдела ключицы: Два артроскопических подхода - прямой и непрямой. Преимущества этих методов - меньшая диссекция ткани и, возможно, более раннее возвращение к спорту и восстановление. Прямой подход использует два доступа, один располагается в 1 см позади акромиально-ключичного сустава, а другой - в 1 см впереди.[6] Непрямой метод требует трех доступов (переднего, заднего и бокового), используя подакромиальное пространство для визуализации капсулы нижней части акромиально-ключичного сустава. Обе процедуры используют режущую фрезу для удаления не более чем 8 мм до 10 мм дистального конца ключицы для сохранения передней и задней части акромиально-ключичных связок.[6]

Ссылки

- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 DeFroda SF, Nacca C, Waryasz GR, Owens BD. Диагностика и управление остеолизом дистального отдела ключицы. Ортопедия. 2017 Mar 1;40(2):119-24.

- ↑ 2.0 2.1 2.2 Evans DC, Schroeder JD. Остеолиз дистального отдела ключицы. ВStatPearls [Интернет] 2022 May 25. Изд-во StatPearls.)

- ↑ Остеолиза дистального отдела ключицы Доступно на:https://youtu.be/kJM8xA4uEFw [посл. доступ 2 февраля 2023]

- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Abdelkader N, Degraauw C. Подробное управление посттравматическим остеолизом дистальной части ключицы у 24-летней женщины: отчёт о случае. Журнал Канадской Ассоциации Хиропрактики. 2021 Dec;65(3):360.

- ↑ Carmona C, Crutwell J, Burnham M, Polak L. Совместное принятие решений: краткое изложение рекомендаций NICE. bmj. 2021 Jun 17;373.

- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Pensak M, Grumet RC, Slabaugh MA, Bach Jr BR. Открытая против артроскопической резекции дистального отдела ключицы. Arthroscopy: Журнал Артроскопической и Связанной Хирургии. 2010 May 1;26(5):697-704.